中野 裕介(NAKANO Yusuke)

芸術学部 共通教員

©️Yusuke Nakano / PARAMODEL Courtesy of MORI YU GALLERY

パラモデルについて

メタフィジカルな模型遊びをテーマに、鉄道玩具である「プラレール」を用いた大規模なインスタレーションなど、多様な形式の作品を発表している中野先生。同級生の林泰彦さんとともに結成したアートユニット「パラモデル」の活動を経て、現在はソロ名義の「中野裕介/パラモデル」として様々な作品を手掛けている。

パラモデルの代表作といえる、プラレールを用いた作品が確立されるようになったのは、ユニットとして活動を始めて間もない頃の話。あるギャラリーで展示に取り組むことになった際、ぼんやりアイデアを考えながら自転車で散策をしていたところ、通りすがりの空き店舗の広い場所で、プラレールを使って自由な発想で遊ぶ子どもたちを見て、これを素材として使えばギャラリーの大きな空間でドローイングすることが可能なのでは…と思い立ったことがきっかけだ。

ドローイングや絵画作品のようで、立体作品でもあり、建築作品のようでもある。終わりのないレールを繋げていくことで、まるで大きな大樹のようであり、生命の形にも見える。その作品と向き合えば見方や感じ方が変わり、思わず夢中で引き込まれてしまう。そんな不思議な魅力を持つこの作品は、多くの人から注目を浴びることとなった。

2003年から使い始めた“パラモデル”という言葉の“パラ”という部分には、多くの意味が含まれている。子どもの頃からプラモデルが好きだったことや、また和製英語のキッチュな響きが魅力的だったこと。パラレルやパラドックス、さらには仏教用語としても多く登場する。決してイメージが一つに縛られない…。この言葉はまさに、中野先生の活動理念を体現していると言えるだろう。

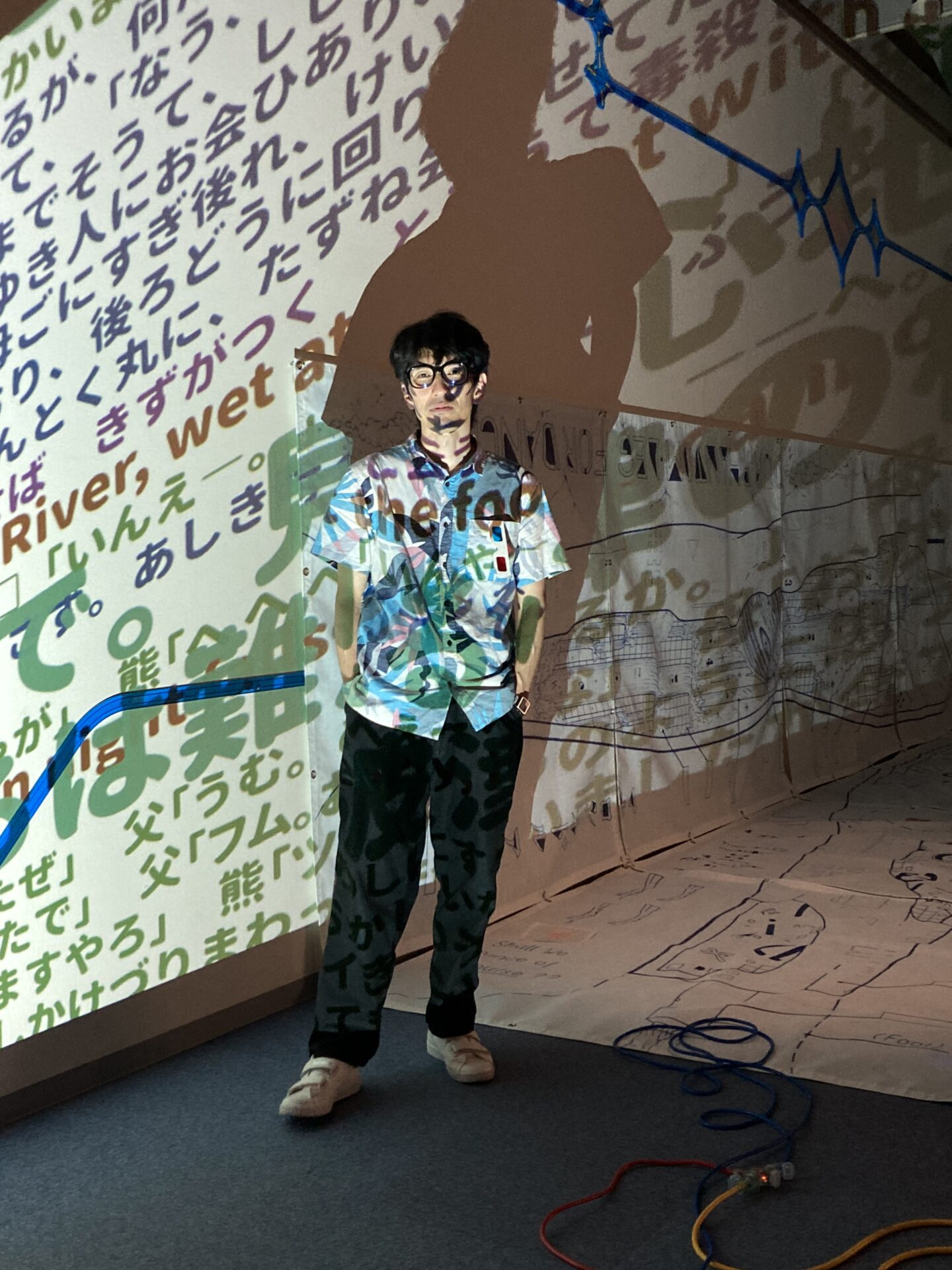

わすれたかなたのわすれへん回路の話 2023

制作風景 石切回廊/大阪 *常設インスタレーション

photo : 高野友実 ©️Yusuke Nakano / PARAMODEL Courtesy of MORI YU GALLERY

本から得たもの

ある時、京都国際マンガミュージアムからの依頼で、漫画家・赤塚不二夫先生のトリビュート展覧会に参加することになった中野先生。「天才バカボン」や「おそ松くん」など、有名な作品はもちろん知っているが、展示会に向けて今一度、じっくり漫画を読み込み、トリビュート作品を作ったのだという。漫画から得たインスピレーションの赴くままに、青写真に描く、描く、また描く。そしてマンガミュージアムの壁には、天才バカボンに登場するバカボンのパパと本官さんを、プラレールというツールを用いてドローイングしてみせたのだ。絵画でも彫刻でも写真でもない。読書や書物からの触発や、そうした創作体験を経て、自分なりの解釈を加えることで、そのインスピレーションから作品を作ることに大きな手応えを感じたと振り返る。

赤塚不二夫先生のマンガ作品にもとづく公開制作:バカモデリック・グラフィティ(パパと本官)2011

京都国際マンガミュージアムの外壁にプラレール サイズ可変

グループ展「赤塚不二夫マンガ大学展[ゲージュツ篇]」

京都国際マンガミュージアム*展示室外部での公開制作

photo:表恒匡©Fujio Akatsuka – illustrated by Yusuke Nakano 2011 Courtesy of MORI YU GALLERY

偶然と運命、その境界

「俊徳丸」という八尾に伝わる物語がある。謡曲や浄瑠璃、歌舞伎など出典によってその内容は異なるが、例えば説経節のおおむねのストーリーはこうだ。俊徳丸は美しく利発な若者であった。やがて隣村の娘と恋に落ち、将来を契る仲となるが、継母の呪いがもとで失明、家を追われて物乞いをする身となり果てたものの、観音菩薩に祈ったところ、やがて病は癒え、二人は夫婦となって幸せに暮らしたというもの。

中野先生は、地元の東大阪で紡がれてきた伝説に強く関心を引かれ、徐々に自身の作品に俊徳丸のニュアンスを入れ込むようになった。人々の考えや常識、時代の風潮に合わせて、ある意味、可塑的に形を自在に変え、現代まで連綿と受け継がれてきた俊徳丸伝説。「物語というのは、本来固定されるべきではないのではないか。今もその性質を保ちながら存在しているこの曖昧性に魅力を感じます」と、先生は語る。

昨年の春、地元で俊徳丸伝説をメインとした展覧会を行った。映像を用い、たくさんの文字が波のように打ち寄せる投影作品や、巨大な設計図のように描かれた俊徳丸少年、もちろんプラレールを用いた作品まで、展示は多岐にわたる。地域の郷土史家とのトークイベントや障がい者施設とのコラボレーションなども開催し、あらゆる世代の人が訪れ、有意義な時間を過ごすことができた。

…ある時、先生は実家で曽祖父の遺したものがふと気になり、見てみることにした。そこには能楽の詞章である謡本がたくさん残されており、それらの中に『弱法師』もあった。ボロボロで練習の跡の伺えるその謡本をめくってみると、近所の神社で開催されていた謡の会の番付表が出てきたのだという。驚きつつも詳しく見てみると、そこには「弱法師」の演目があった。なんと、曽祖父はまさに弱法師(俊徳丸)を演じていたのだという。「ハッとしました。ぜんぶここにあったんだと。すべては偶然じゃなくて、必然だったんだな、と感じましたね」と、中野先生は微笑む。

俊徳丸の模型(よろぼう少年)

2015

石粉粘土、クリスタル、ビーズ、金属、木、アクリル、貝殻、プラモデル

13.0×13.0×19.5cm

かしこい犬の模型(よろぼう犬)

2015

石粉粘土、クリスタル、ビーズ

6.5×7.5×6.5cm

photo:表恒匡

高松市美術館 所蔵

©️Yusuke Nakano / PARAMODEL

Courtesy of MORI YU GALLERY

個展「よろぼう少年、かなたの道をゆく ▷▷▷《俊徳丸伝説》であそぶ」

2024

展示風景

東大阪市民美術センター

photo : 高野友実

©️Yusuke Nakano / PARAMODEL

Courtesy of MORI YU GALLERY