川瀬 紗世(KAWASE Sayo)

共通教育機構

「クリエイティブに関われる場所」は、実はたくさんある

「漫画家になりたい」「作曲家になりたい」など、自分の夢に真っ直ぐな学生が多いのは、芸術系の大学ならではの光景だろう。けれど一方で、卒業後、その夢のまま社会に出られる人ばかりではない。

「自分の作品や表現をずっと追い続けたい。でも現実の選択肢は、必ずしもそこに直結しているとは限らない。そういう葛藤を抱える学生たちを、たくさん見てきました」。そう語るのは、社会実践力育成プログラムなどを担当し、学生のキャリア形成を支える川瀬紗世先生。自身も京都精華大学の出身で、在学中は版画を専攻していた。

「才能があって、素敵な作品をつくっているのに、卒業後には表現の場から離れてしまう人も多くて…。それが悔しくて、私は表現そのものは出来ないけれど、“表現を社会につなげる”側になろうと決めました」。大学卒業後は、毎年、何万人もの学生がエントリーし、就職難易度が高いとされる大手通販会社に入社し、企画開発やブランド構築などの仕事に取り組んだ。今までのこうした経験を通して、「自分が手を動かすだけでなく、クリエイティブに関われる環境はいろんな場所にたくさんあることを実感しました」と振り返る。

「好き」を “動詞”で考える

例えば、漫画作品は漫画家一人の手だけでは完成しない。編集者やディレクターという言葉は知っていても、何をする職業か理解していなければ、学生の将来の選択肢は限られたものになってしまうだろう。

川瀬先生が担当する授業では、毎回様々なジャンルで活躍するゲストを招いている。京都精華大学出身の社会人が講師を務めることも多い。ゲームや映画、音楽等のクリエイターだけでなく、観光バスのガイドや不動産の営業職など、「一見、芸術とは関係のないキャリアを選んだ先輩が、大学で何を学んだのか、なぜ今の仕事を選んだのか? こんな選択肢があるんだという気づきにつながれば」と笑みをこぼす。

例えば、ある先輩は「サプライズで人を驚かすこと」が好きだから、観光バスのガイドを志したという。「旅行」が好きだから旅行代理店を選ぶという発想ではなく、「~するのが好き」というように、名詞ではなく動詞で自分が好きなこと、やりたいことを考えることで、今まで思いもしなかった仕事と出会えるチャンスが広がっていくだろう。

社会の疑似体験で「できる」を実感

社会実践力育成プログラムでは、国内ショートプログラムとクリエイティブ職向けのインターンシップを担当している。就職した先にどんなことが待ち受けているのか…。「学生時代に社会を疑似体験することで、知らないことで一歩踏み出せない不安を少しでもやわらげたいと考えています」。

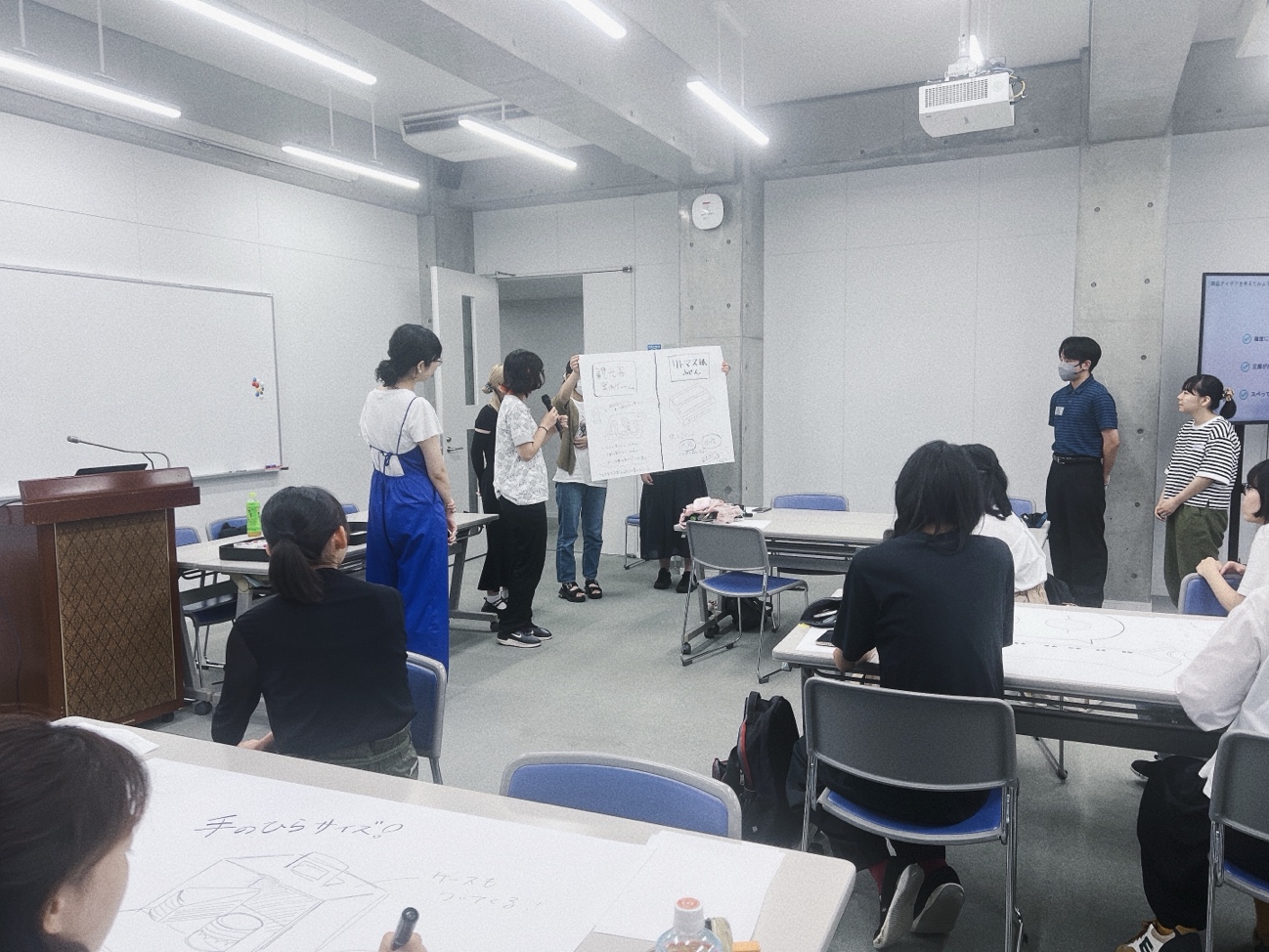

2024年度の国内ショートプログラムでは、およそ5日間のカリキュラムの中で、学生がグループに分かれて京都をテーマにした雑貨商品を企画し、最終日に企画会社の担当者に向けてプレゼンを行った。「でも、ただの“商品開発体験”じゃないんです。たとえば、アートセラピーの手法を使って自己肯定感を高めるワークや、即興演劇を通じたコミュニケーションの練習も取り入れています。自分の考えを、ちゃんと相手に伝えること。その難しさと大切さを、実感してほしくて」。

キャリア=自分の未来を見つめること

インターンシップの授業では、学生が実際の職場で、短期~中期の仕事に関わる。中には、イベントの運営に携わったり、介護現場での実習に参加する学生もいる。

「アルバイトとはまた違って、“社会の一員として何かを担う”っていう実感が得られるんですよね。働くってこういうことかも、という発見がたくさんあると思います」 目指すべき方向が定まった、自身の強みや弱みが理解できて就活に繋がったなど、学生たちにも好評だ。「キャリア」と聞くと就活のため、と捉える学生も多いが、川瀬先生はもう少し広い意味で考えてほしいという。

高度にシステム化された世の中において、もしかすると若い人たちにとっては後戻りしにくい時代になっているのかもしれない。「本当は、キャリアって“どんなふうに生きていきたいか”を考える時間だと思うんです」。社会実践力育成プログラムを始め、様々なキャリアプログラムに参加し、社会と接する機会を増やすことで、学生一人ひとりの選択肢は無限に広がっていくだろう。「いろんな生き方を知って、自分に合う“働き方”“過ごし方”を見つけていってほしい。その選択肢を一緒に探す伴走者でありたいと思っています」。