プログラムの概要

学びの成果を社会に活かす

社会が大きく変化する中で、大学の学びも変化しています。これまで、大学の学びの多くは、座学で専門スキルや教養を身に着けることが中心でした。その能力に加えて、昨今では、自らが積極的に自治体や企業、地域社会の問題に関心を持ち、在学期間中から社会と関わることが求められています。そのような学修者主体の学習手法をアクティブ・ラーニングと言います。

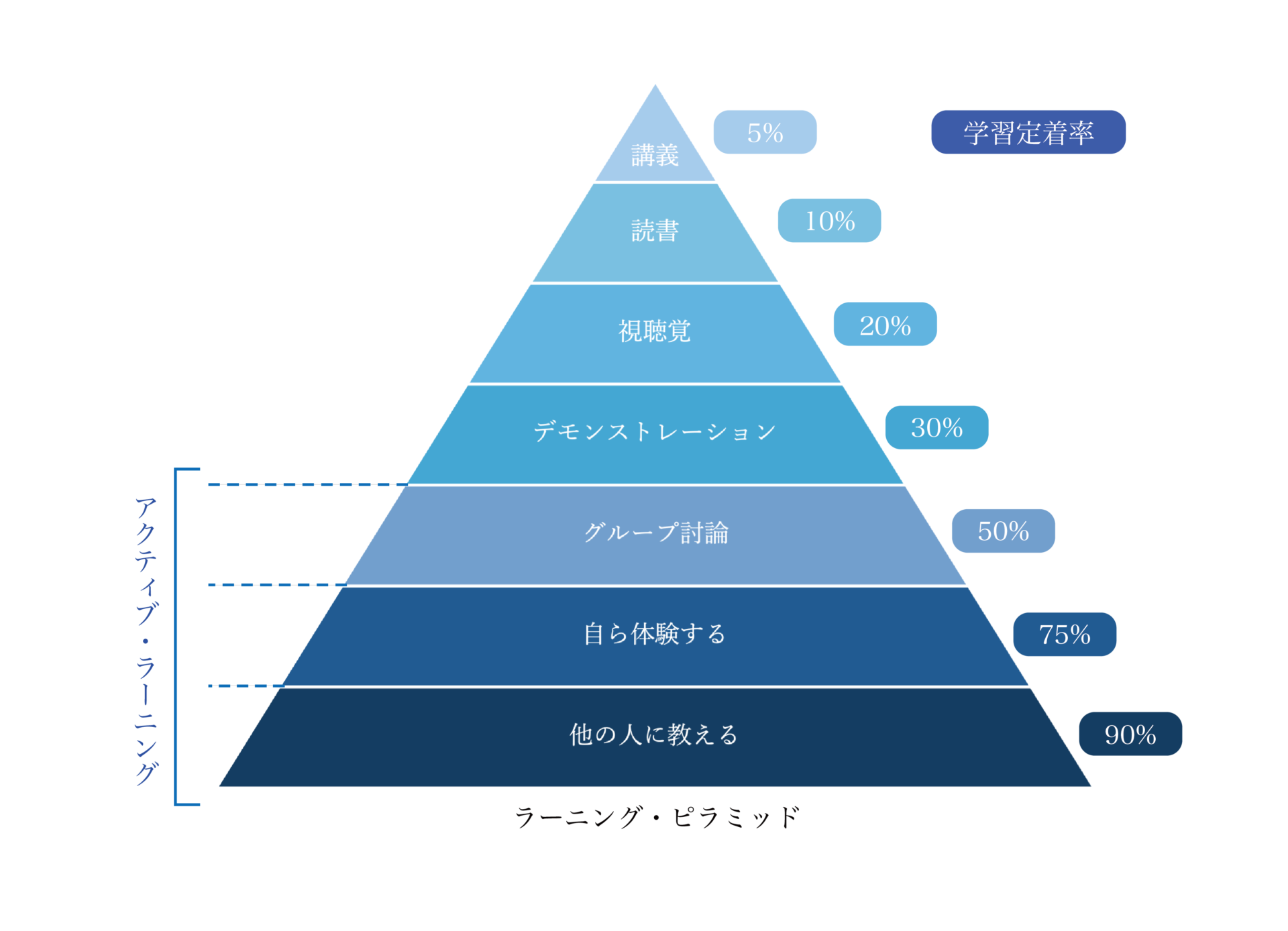

学習方法と平均学習定着率の関係について「ラーニングピラミッド」(アメリカ国立訓練研究所)が挙げられます。学習定着率の数値については賛否両論ありますが、アクティブ・ラーニングを指す「グループ討論」、「自ら体験する」、「他の人に教える」などは学習定着率は高いことが言われています。

また、政府の答申でも2040年を据えて、「何を学び、身に付けることができるのか」を中核に据えた学修者本位の教育が必要であり、そのためにはリベラル・アーツ教育を中核に据えた学問横断的な教育が重要であることが求められています。(文部科学省「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)」2025)

このような背景のもと、京都精華大学では、2021 年度より全学共通教育科目の中に「社会実践力育成プログラム」を立ち上げました。このプログラムは地域や企業等との連携プログラムで、社会実践力を身に着けることを目指すとともに、学生の皆さんの夢に近づける機会を提供するものです。

「社会実践力育成プログラム」では、社会の様々な問題に対し、学生たちが①解決ができる、②提案ができる、③調査ができる、④表現できることのいずれか1つまたは複数の能力を身に着けることを目標とします。

例えば、企業からテーマを頂き、自分のアイディアでその問題を解決する。自身が普段、違和感を覚えていることや「こんなサービスがあったらよいなぁ」といったアイディアを関係機関に提案する。地域社会の実情を知るためにアンケート調査やヒアリング調査をし、地域の方々に現状を理解してもらう。自身の制作物で個展をしたりオークションをしたりすることて作品を表現するなどが挙げられます。

いずれも外部の人々と連携を図り、他者の視点を取り入れ、活動することが求められます。本プログラムを通じて、社会の問題に取り組み、様々な他者の視点を取り入れ、自身の夢の実現のための一助になることを願います。

1プログラムあたり20名程度を想定し、芸術学部・デザイン学部・マンガ学部・メディア表現学部・国際文化学部の多様な学生が与えられた問題に取り組むことで様々なモノの見方を養う機会を提供します。プログラムが行われる時期は、2Q集中か、4Q集中です。学外とつながること、体験や実践を伴うこと、短期集中で取り組めること、他学部の学生・教員と協同できることがプログラムの特徴です。