大学連携プログラム (京都大学) サイエンス・アート展

二酸化炭素の削減は、世界共通の喫緊の課題です。しかしながら、学校教育において文理を区分した教育カリキュラムが取り入れられ、多くの学生は双方の学問を知る機会を失い、大人になっていきます。本学では芸術・デザイン・人文社会系分野の学生が中心で普段、科学技術について触れる機会は限定されています。

そこで、社会実践力育成プログラムの中で開講している「大学連携プログラム(京都大学)」(科目代表者:南了太)では、「学生目線で考えるSDGsやカーボンニュートラルの企画表現案」をテーマに、京都大学工学研究科沼田圭司教授と連携を図り、空気の資源化技術をアート・デザイン・文系視点で提案・表現しました。理系の最先端技術に触れることで、科学技術に関する洞察を深めるとともに、その気づきから新たな表現手法を考えるきっかけとなることが期待されます。

科学と芸術を越境し、産業や地域に貢献できるトランスディシプリナリーな視点を持ち合わせた人材育成に努めています。

- 2025年度サイエンスアート展

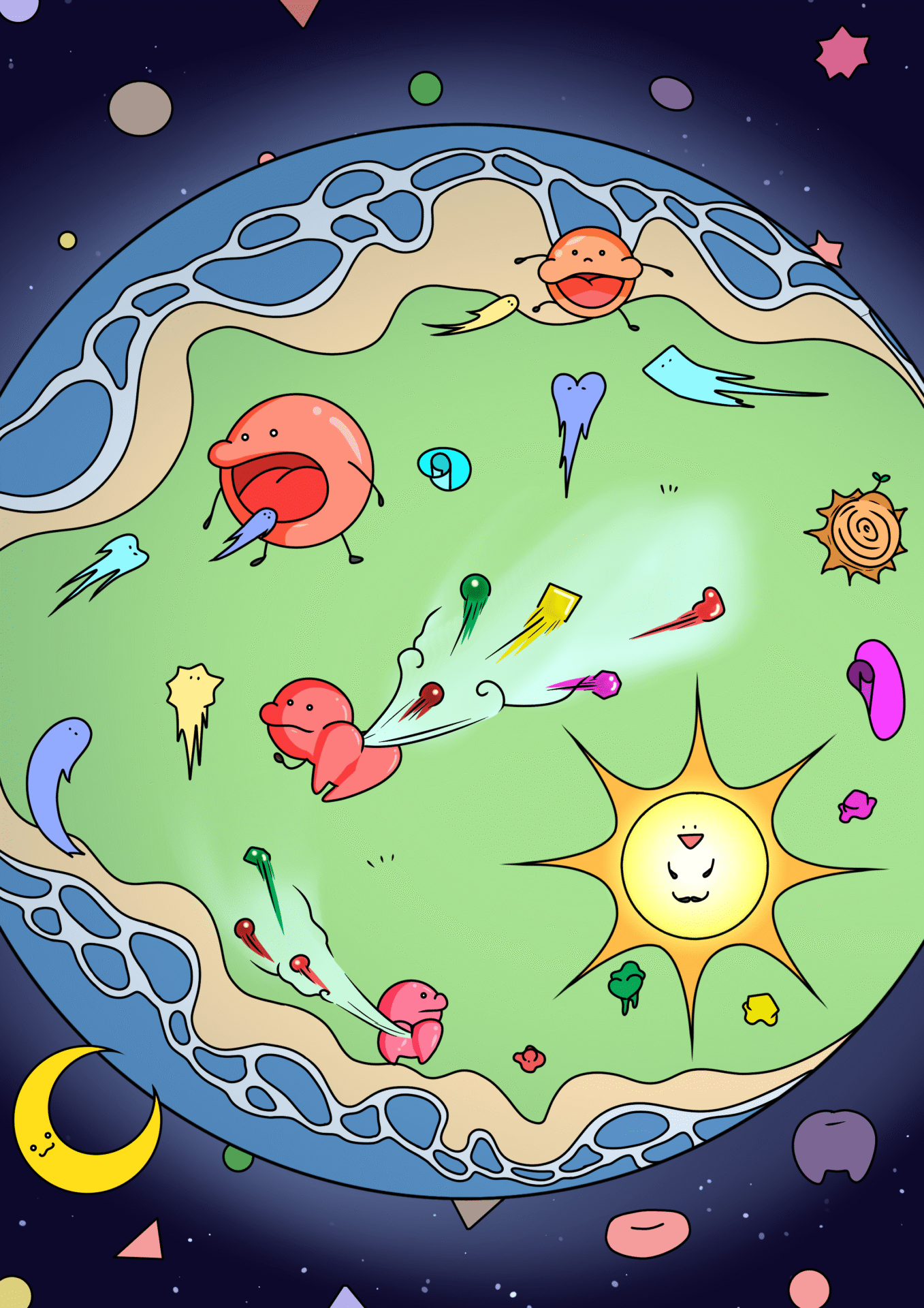

京都大学の沼田先生の講義や見学を経て、実験室から感じた印象や、講義から得た知見をイラストに表現しました。この作品は、沼田先生における研究理念が、地球の中にある多くの物質を生かし半永久的な安定した物質の生産であることを考え、循環というワードで置き換えました。地球の中にある物質をキャラクター化し、それぞれの役割を果たしている様子を1枚の絵におさめました。沼田先生の講義内容や研究成果を理解するのには時間がかかりましたが、自分が紐解きイラストに置き換えることで、難しいと感じてしまう人も研究内容を理解する事ができるように工夫しました。生産して廃棄されていく一方通行な工程ではなく、地球の中で循環していき新しい役目を物質に与え、持続可能な社会をつくる、という自分たちにも影響がある研究を知るきっかけになれたら嬉しいです。

- 渡部 花梨(デザイン学部 イラスト学科 2年)

- READ MORE »

- 2025年度サイエンスアート展

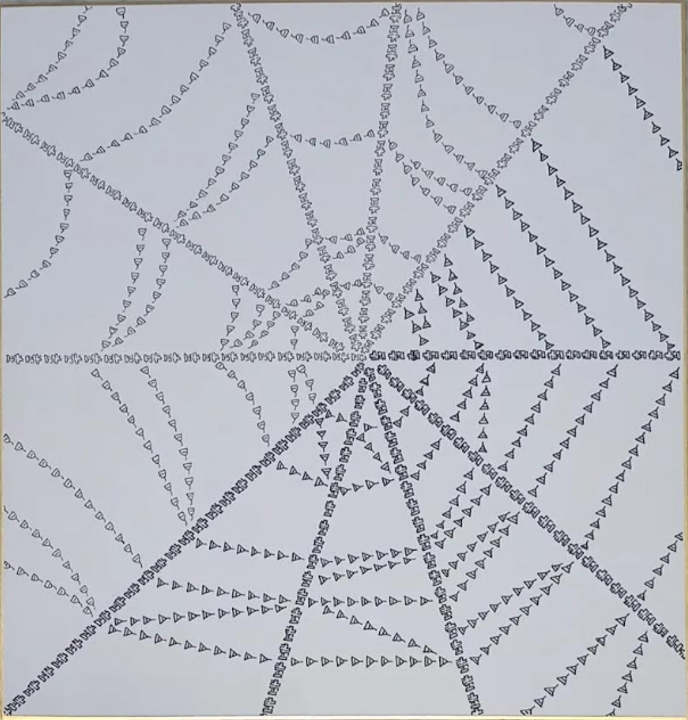

私は小さい頃から書道を習っており、その経験を活かして篆書を用いた作品を制作しました。篆書は現在の文字の基となる古い書体で、柔らかく温かみのある印象を与えられると考えました。表現の中心としたのはクモ糸です。クモ糸の主成分は蛋白質(タンパク質)であり、その柔らかさや特性を文字の形に反映させました。縦糸は強靭で太く、横糸は弾力性があり細いという特徴を持つため、画数や密度を工夫し、縦糸を「蛋」、横糸を「白」と書き分けました。また、天然のクモ糸は不揃いで細いのに対し、人工クモ糸は直線的で規則的です。この違いは線の太さや丸みによって表現しました。クモ糸の性質を視覚的に示すことで、理解しやすい作品になったと思います。

- 宜喜 彩莉(国際文化学部 人文学科 2年)

- READ MORE »

- 2025年度サイエンスアート展

「科学」という一見難しく思えるテーマを、身近な媒体を通して知る機会になって欲しいと考え、絵本を制作しました。絵本という特性から、ストーリー形式にすることで楽しく読み進められるようにしました。物語のテーマは、「冒険・ファンタジー」と「科学」の融合です。小人のケンが主人公で、不思議な科学の世界を博士とともに冒険するという内容です。ビジュアルコンセプトは「ファンタジックで明るくカラフルに」です。作中でも、顕微鏡から見える美しい景色を表現しました。さらに、各所に豆知識や解説コーナーを盛り込むことで、より深い知識も得られるようになっています。具体的には、植物細胞とペプチド、空気から作る高分子材料、空気を資源に変える光合成細菌の研究、人工蜘蛛糸といった「最新の科学」に加え、日用品が製造される過程で科学がどう活かされているかといった「身近な科学」を扱っています。また、研究者的な目線からの思考方法を通して、実験の楽しさなどを感じられるようにしています。

- 杉本 華音(メディア表現学部 メディア表現学科 2年)

- READ MORE »

- 2025年度サイエンスアート展

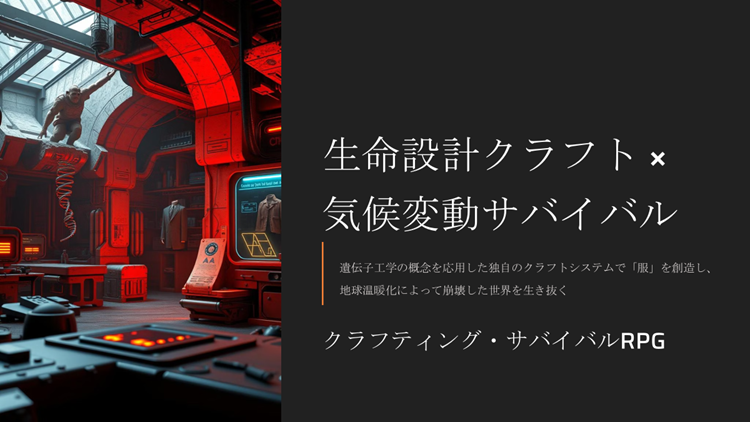

素材とは一体何か。SDGsブームによって、素材への関心を伸ばす一方で、服にエコを求めない人々は未だに多い。かくいう私も素材への関心は一切なかった。そんな中、今回の研究を通じて、素材は1から作り出せ、自然への負荷が少ないものだと知った。この驚きをゲームという表現に落とし込みました。素材を1から作成し、服を仕立てるRPG。素材への関心と興味を引きつけるをテーマにDNAのアミノ酸生成の仕組みを模倣し、実際にゲームとして落とし込みました。ルーンというファンタジーによって、DNA配列を簡易的に再現し、その並びによって作成できるものを変える仕組みを導入しています。

- 西川 貴徳(デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 3年)

- READ MORE »

- 2025年度サイエンスアート展

人工蜘蛛糸の生成過程と人工蜘蛛の循環をモチーフにした3DCGアニメーションを制作しました。観覧者が主人公となりナレーションに導かれる構成とし、物語調により人工蜘蛛への興味を持つきっかけになればと心がけました。初の試みとして音声生成AIを導入し、複数を比較して最も自然な発音を選びました。制作を通して未知の科学知識を学ぶ楽しさや、新しいAI技術を表現に活かす挑戦ができたことも大きな収穫となりました。

- 大森 優菜(マンガ学部 マンガ学科 3年)

- READ MORE »

表示する「サイエンス・アート展」はもうありません。