安養寺 幸喜(Anyoji koki)

デザイン学部 プロダクトデザイン学科 3年生

今回は社会実践力育成プログラム、大学連携プログラム(金沢大学)にて、金沢大学ティー・エル・オー(KUTLO)との取り組みに参加した学生さんにインタビューしました。

−−−−今回のプログラムに興味を持ったきっかけ

専攻の担任教授から、社会実践力育成プログラムがコロナ禍前は必修科目だったというお話を聞きました。そんな授業を受けないままなのはとても勿体無いと思い、2回生の時に参加しました。

自分がプロダクトデザインを専攻していることもあり、エンジニアの方から直接お話を聞いて、自身のデザインの幅を広げたいと思い、金沢へ行きました。

−−−−多々あるプログラムの中から、理工系のプログラムを選んだ理由

KUTLOは、金沢大学から生まれた、大学等における研究成果を特許化し、新産業の創出や新商品の開発の活性化を図るとともに、知的財産サイクルの推進を支援する組織です。僕の弟が生物学に興味があり、農業高校に通っているため、身内に頼れる分野ということでこの授業を選びました。

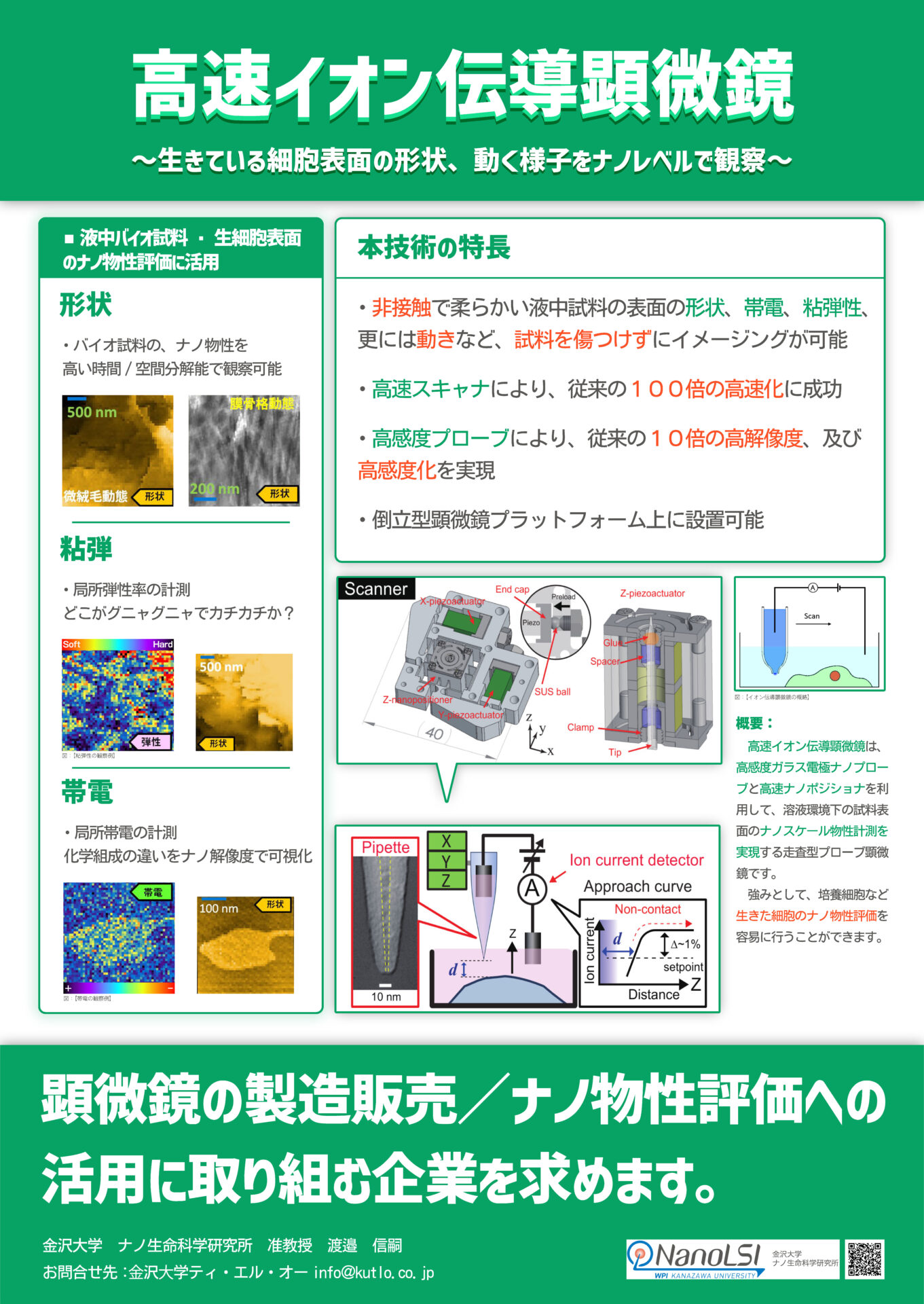

また、数ある特許の中から興味のあるものを選んでデザインして欲しい、とのことでしたので、生物学に近い顕微鏡を選択しました。

−−−−授業での取り組みについて教えてください

今回の課題は、顕微鏡の展示会等で使われるポスターのリデザインと、顕微鏡の動作模型の制作。授業の期間や特許の都合上、お話をお聞きしたり映像を見て顕微鏡のイメージを落とし込みましたが、実物を見ないで作る、というのはやはり難しかったです。

しかし、将来デザイナーとして働くにあたり、依頼先の方と満足にミーティングの時間が取れないことは多々あるのではないかと思います。その際、こちら側の知識が乏しいと、依頼をこなすのに無駄な時間がかかってしまう。そうならないためにも、ある程度基礎知識を蓄える必要がある。それを身をもって学ぶことができて、将来のためのいい予行演習になったのではないかな、と感じます。

−−−−制作物について、詳しく教えてください

ポスターに関して、僕が初心者だからこそわからない部分を明確にし、寄り添った方がいいと考え、まず、すでに使用されていたポスターの文章を完全に理解するところから始めました。その中で“試料”という言葉が多用されていまして、それをなんとなくではなく、しっかりと理解できるようなデザインにしよう、と努めました。

また、ポスターを作るにあたり、見る人の目線の流れが自然になるよう意識しました。元のポスターでは一番下に記載されていた、「本技術の特徴」という部分を一番最初に持ってくることで、最後までポスターを読んでもらえるよう工夫しました。

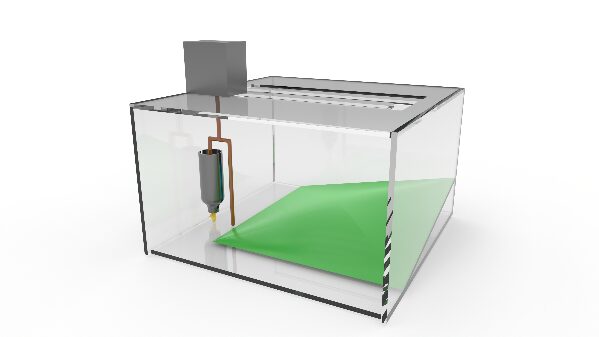

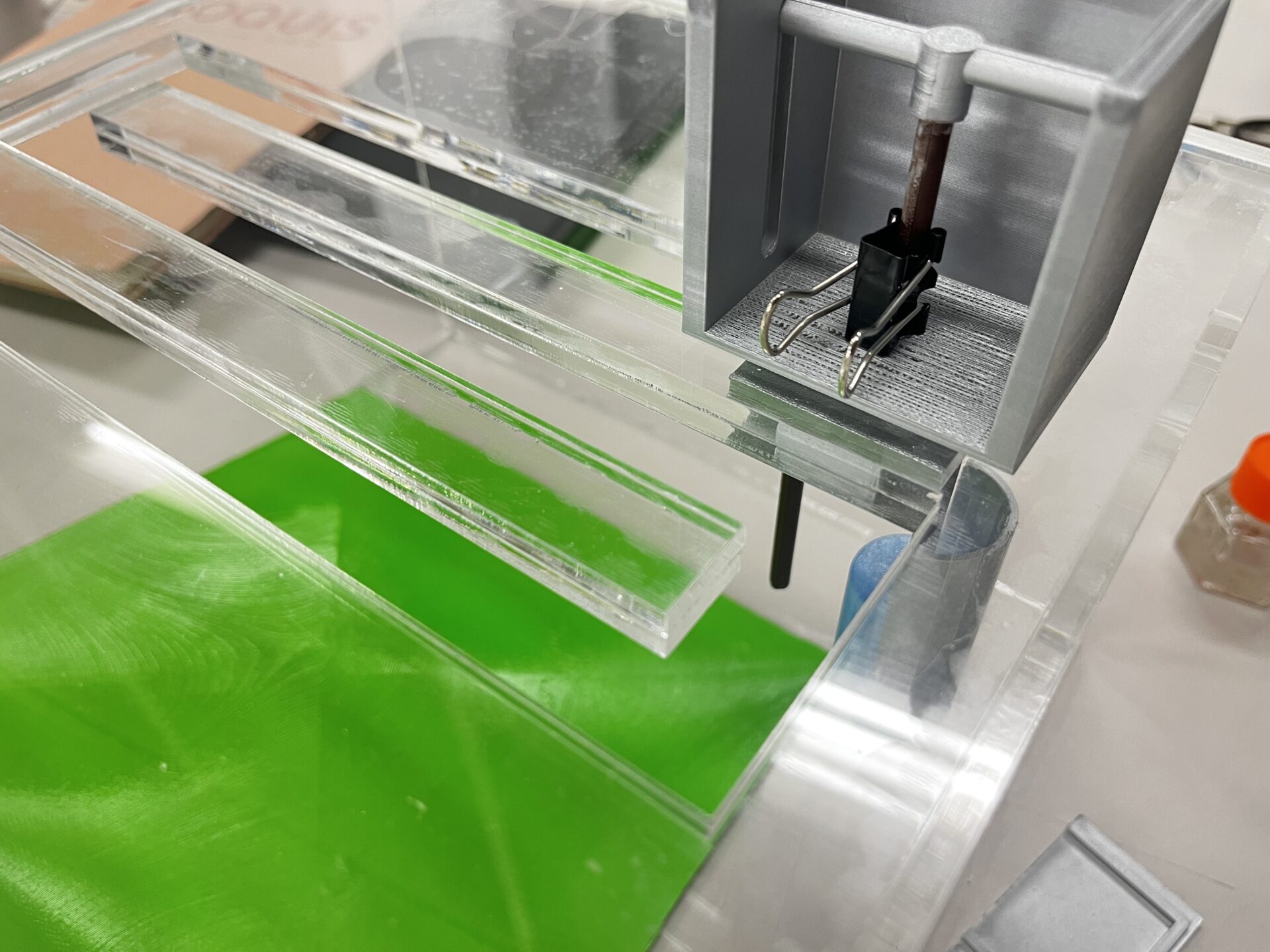

動作模型については、最初のヒヤリングで僕の作品を紹介した際に、3Dプリンターで作ったピルケースの模型作品がありまして、それを見たKUTLOの方から模型もお願いしたい、というお話をいただいたので、やってみることに。実際に制作する際には、できるだけイメージから逸脱しないように心がけ、ぱっと見でこの部分がこうなっている、とわかるような簡単な造形、かつスムーズに動作するよう意識しました。

とはいえ、データ上ではうまく動作するものの、実際に手で触って確かめられるわけではないので、完成まである程度は勘で補填しなければいけないのが大変でした。塗装することで厚みが出てしまって動作しなかったりと、たくさん失敗を繰り返しましたが、結果、多くの技術や考えを学ぶことができました。

−−−−金沢での思い出について教えてください

ひがし茶屋街や金沢21世紀美術館、柳宗理記念デザイン研究所など、デザインに関する場所を中心に見てまわりました。美術館に行った際、能登の震災で割れてしまった伝統工芸品を金継ぎで修復した作品があって。それを見て、見方や考え方を少し変えるだけで新たなものを生み出すことができるんだ、と肌で感じ、探究心を掻き立てられました。

−−−−今後挑戦したいことはありますか?

今回のプログラムを経て、デザイナーとして今後も多くのことを学ぶ必要があると感じました。それは、デザインに関することだけではありません。たくさんの知識を蓄えておくことで、デザインに制限をかけずに作品を作ることができると、金沢で学ぶことができました。これから授業内容もどんどん難しくなっていくとは思いますが、デザインをするものに関する背景や、文化なんかを学ぶことを怠らないようにしていきたいです。

訪れたことのない場所へ足を運び、その場所で働く方々と直接お話ができ、連携してデザインに取り組むことができたという経験は、将来デザイナーになる人だけでなく、アーティストや表現活動をする人にとってとても有意義なことだと思います。後輩のみんなにも、ぜひ体験してもらいたいです。