山田 修悟 (芸術学部 造形学科 日本画専攻4年) /仲里 真璃子 (芸術学部 造形学科 洋画専攻2年)/大森 優菜(マンガ学部 マンガ学科 キャラクターデザイン3年)/杉本 華音(メディア表現学部 メディア表現学科 イメージ表現2年)/宜喜 彩莉(国際文化学部 人文学科 文学2年)

社会実践力育成プログラムにて2025年2Q集中に実施した「大学連携プログラム(京都大学)」は、京都大学と連携を図り、最先端の技術に対してアート・デザイン・文系視点でアイディアを提案・表現する授業です。今回、この取り組みに参加した学生さんにインタビューしました。

−−−−今回のプログラムを受講したきっかけ

宜喜:高校生の頃、SDGsに関して勉強をしていたことがあり、今回シラバスにSDGsに関することが載っていたので興味があり受講しました。また、京都大学に訪問できるという点、という点についても魅力を感じました。

杉本:作品を作るとき、どうしても締め切りにルーズになりがちなので、夏休みという限られた期間内で作品を完成させる、という本プログラムにおいて、難しいテーマの作品をどこまでアウトプットできるのか挑戦してみたくて、受講しました。

大森:元々自然や虫、動物なんかが好きで、後世にもずっと豊かな自然が残っていけばいいな、と常々思っていて。最高峰の京都大学の研究に触れることで、何かその方法について学ぶことができるのではないか、と思い参加しました。

仲里:夏休みを使って、集中的に単位を取れるし、さらに京都大学にも行けるということに魅力を感じ、受講しました。結局、他の授業の都合で私は京大には行けなかったのですが、オンラインでのワークショップ等を通じて、今後の課題や研究室での取り組みに触れることができました。

山田:履修登録の際に、授業名に「京都大学」と見えたので、思わず受講してしまいました。関われる機会など滅多にないので、貴重な経験ができました。

−−−−実際に京都大学を訪れて、どうでしたか?

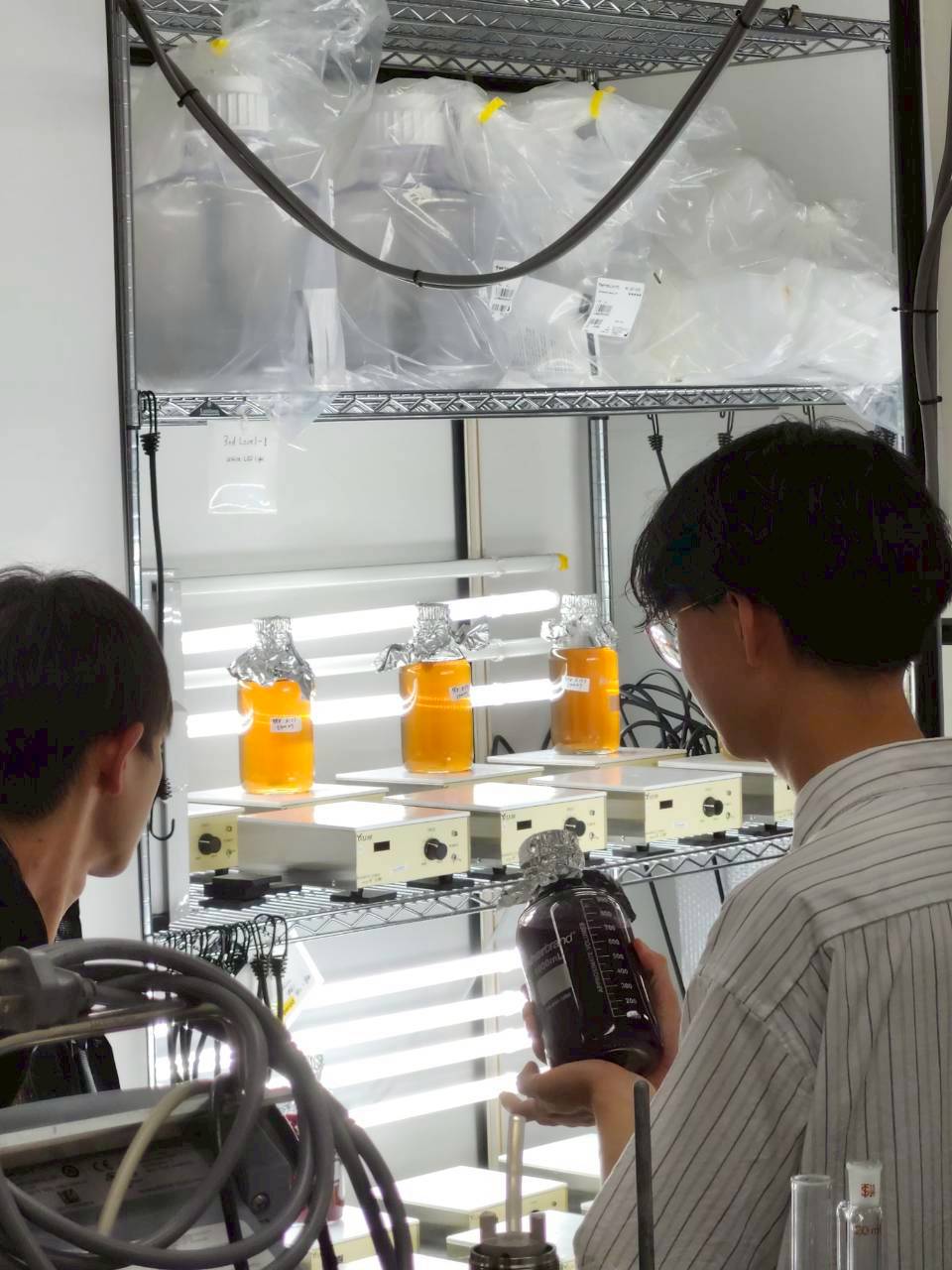

大森:研究室がまるで映画のセットみたいで。微生物が入っているビンに光を当てて、遠心分離機を使ってタンパク質を分離させている場所があったんですが、赤色の培養液が怪しく光っていて、面白かったです。

杉本:紅色のライトの下で紅色光合成細菌という空気を材料にしてタンパク質を育成するという細菌が培養されていました。

大森:沼田先生の研究では、最終的に人口蜘蛛糸という糸になって、そこからプラスチックや再生可能な布になるんです。これは二酸化炭素や窒素で作られているから、とても地球にやさしい糸で。

山田:今は人口蜘蛛糸をどう活用していくか、というところで。大量に生産できるわけじゃないし、色も今のところ蛍光色に近い12色しか作れない。これだ!という活用方法を模索されているそうです。

−−−−授業を通して特に面白いな、と感じたことはありましたか?

仲里:そもそも、まだ全部信用しきれていない程で。授業を通して、ずっと「本当にそんなことができるの?」の連続だったんです。まるで全てがドラマみたいで、それくらいすごいことを成そうとされているんだな、と感じました。

大森:沢山の京都大学の先生が授業に来られて、様々なことを教えてくださったので、精華大学で普通に授業をしていた時と比べて圧倒的に視野が広がりました。科学なんて全くわからないから、最初は話を聞いていても全然理解できなかったんですけど、授業が進むにつれて、あぁ、あの時言っていたことはこういうことだったんだ、とわかる瞬間がとても楽しかったです。

杉本:京都大学に行ったときに、外に海洋性の細菌を入れるデモプラントがあって。従来だったらそこでは1000ℓくらいの水しか使えないけれど、研究が国から認められたことで、今は4000ℓほどに規模が拡大し、大きなステーションになっているんです。それを実際に見ることができたのはとても面白かったし、研究の凄さを実感出来ました。

宜喜:今回、この授業に参加したみなさんの発想力がとても面白かったです。他の学部、学年の方々と交流できて、自分とは違う考えに触れることができる、というのもこの授業の魅力だと思います。

山田:京大の研究なんて、芸術とは関係ない、と思っていたんですが、研究内容を伝えるために芸術やデザイン、イラストなどが関わってくる、ということに授業を通して気付くことができ、そこに繋がりが見えたことが嬉しく思いました。表現するためには研究内容を理解することが必要だったので、なんとか自分なりに吸収しようと頑張りました。

−−−−制作物について教えてください

大森:3DCGとAIを使ったアニメーションを作りました。「糸環樹の木」という架空の木の仕組みを観察するところから物語が展開していきます。紅色光合成細菌の元となる二酸化炭素と窒素をキャラクター化した魚が材料を作り、そこから木が生え、大きくなると糸が形成され、その糸が海に戻って魚になり、また木が生えるという循環を作ります。人口蜘蛛糸に少しでも興味を持ってもらいたくて、映画の始まりをイメージし、見ている側は主人公、ナレーションはガイド役、として制作しました。この作品のために沢山のプロトタイプを作り、技術の練習を重ねました。

仲里:普通の人では信じられないようなことを成し遂げようとしている沼田先生へのリスペクトをコンセプトに、雲の上から蜘蛛の糸の魔法で世界を作りなおしている絵をアクリルガッシュで描きました。私は小さい子から芸術を知らない大人まで、絵を見ている人がわかりやすく、興味を持てるような絵を描きたいと常々思っていて、今回も視覚的にわかりやすい作品を制作しました。人によっていろんな感じ方をしてもらえれば嬉しいです。

山田:日本画で研究室の机の様子を描きました。研究室の様子や紅色光合成細菌とはどんなものかというのをそのまま絵で表現することで、知らない人にもその空気感なんかが伝わればいいな、と。本当はもっと研究の内容などを具体的に盛り込みたかったんですけど、フィードバックの際に自分の伝えたいところを伝えたらいいんじゃないか、とアドバイスをもらったこともあって、描きたいものを絞って描きました。

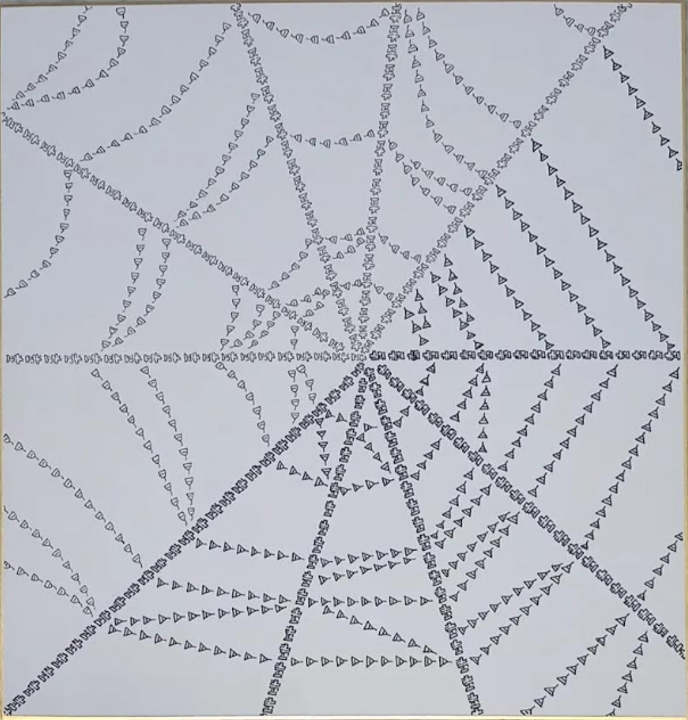

宜喜:ボールペンを使い、文字で蜘蛛糸を表現した作品を作りました。小さい頃から書道を習っていて、今回は文字に関する作品を作りたいな、と。普段使われている楷書体で書いても面白くないので、漢字のもっとも古い書体である篆書体で「蛋白質(たんぱく質)」と書き連ねました。篆書体って、形が気持ち悪がられることも多いんですけど、遠くで見るととても綺麗に見えます。蜘蛛の糸も、虫が嫌いなら気持ち悪く感じるけど、顕微鏡を通して見るとキラキラしてとても綺麗で。この対比も面白いんじゃないかな、と思います。

杉本:絵本を作りました。物語は好奇心旺盛な小人の男の子が綺麗な布を見て、これはどこからやってくるのかを疑問に思うところから始まります。森で見つけた金色に輝く扉を通ると研究室が広がっていて、そこにいた博士が案内してくれる…。男の子は科学の面白さと、失敗から学ぶことの大切さを知り、今度は自分が博士になり、金色の扉を開ける、という内容です。顕微鏡から見える美しい様子に私自身が感銘を受けたので、それを小人からみえる景色として表現しました。小学校中学年くらいの子に読んでもらうことを想定しています。読んでただ面白いね、で終わるのではなく、学習漫画のようなイメージで豆知識なんかも盛り込み、読みながら学びも得てもらえれば、と。

京都大学との取り組みで多くのことを吸収し、学び、作品としてアウトプットした学生たち。一見関わりのなさそうな科学と芸術が連携することで、大きな循環を生み出す第一歩としても、非常に有意義な経験になったのではないだろうか。