山田 亜紀子 (YAMADA Akiko)

共通教育機構 特任准教授

社会と学生を繋ぐ

大学卒業後、大手新聞社で記者や編集者などの仕事をした後、新規事業開発や様々な企業のブランディングに携わってきた。日本経済が低迷するなか、実務家として新事業を生み出すことと格闘し続けてきた山田先生。どうやったら新しい事業を生み出せるのか。ビジネススクールで経営やマーケティング理論を学んだものの、それだけでは限界も感じるなか、着目したのが、芸術・クリエイティブを生み出す視点だった。「私自身の原点である新聞記者は、自分で社会に対して問いを立てるところから始まります。その考え方はアーティストやクリエイターと通しています」。セイカの学生たちが持つ「表現やアウトプットのもととなる問題意識」こそが、企業活動に取り入れられる必要性を感じているという。

どうやったら、イノベーションや企業の新しいサービス・製品を生み出すことのできる人材が育成できるのか。芸術大学の学生が卒業後に、企業の中で社会課題を解決する人材として活躍できるか。今、世の中はクリエイティブの力を必要としているということをもっと学生自身に伝えたい。社会と学生たちを繋げる、その可能性を掘り起こしていきたいと、先生は語る。

産学公連携について

社会実践力育成プログラムでは産学公連携PBLにて、京都市と株式会社ローソンと協力し、西陣地区のリブランディングに取り組んだ。まず、街のフィールドワークを通じて、学生たちに“面白いもの”を見つけて写真に収めてもらうことにした。その際、先生や企業の方が驚いたのが、学生の「論より行動」の力だった。面白いものや魅力を発掘するというおおまかな設定にも関わらず、その定義やジャンルなどを細かく質問するよりも、意気揚々と西陣に出かけていき、直感的に面白いと感じたものを次々と写真に収めてきた。その様子を見て、「どんな状況ならワクワクする街になるか。アウトプットやビジョンを先に考えてから、ロジカルに解決策を修正するという方法を試すことができると確信しました」。

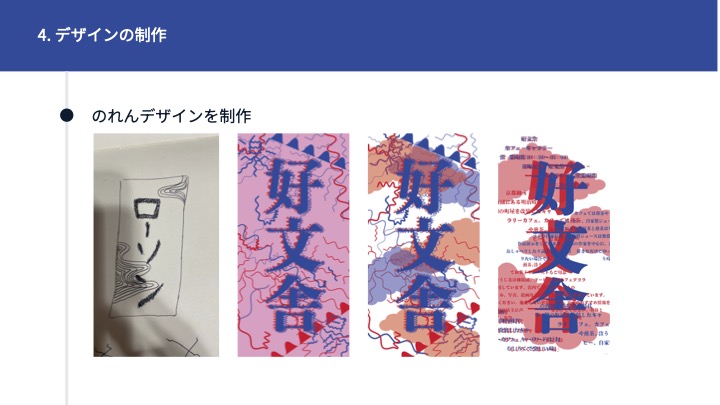

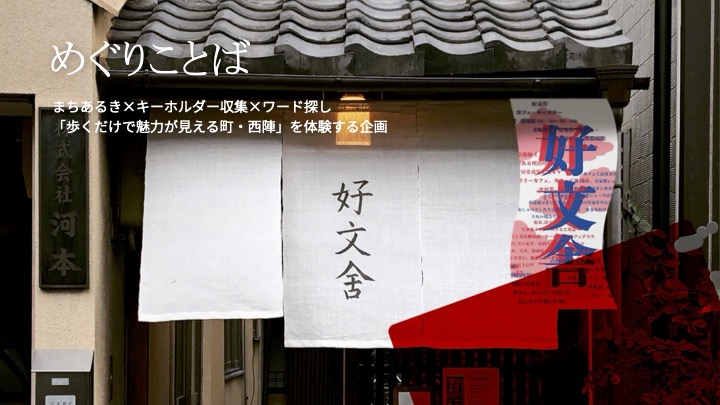

リブランディングのための企画を考えるにあたっては、学生たちが面白いものの中に見つけた“違和感”を大事にした。学生グループのひとつは、店を営む町家について、個人の表札と店の表札が似ていて店かどうかの判断が難しいこと、暖簾が足元までと長く「拒絶されているように感じた」と指摘した。そこで、その違和感の解決策を考えてもらった。彼らが提案したのは、暖簾に赤いシートをかざすとその店の思いが浮かび上がるというアイデア。企業の進め方であれば、「思いつき」は一旦棚に置き、課題分析や市場調査など話を振り出しに戻してしまうかもしれない。だが、アウトプットする力が強みのセイカ生の力を生かすべく、このアイデアの説得性を高め、磨く方向で進めた。

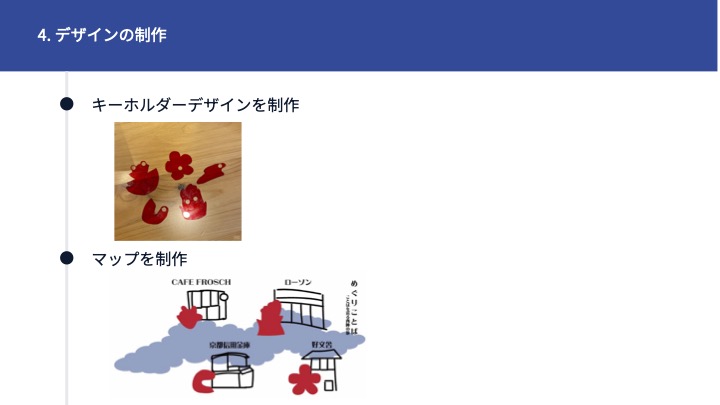

どうすれば街に関心を持ち、歩いてくれる人が増えるかーー。学生たちが出した次なるアイデアは、ローソンと協力し、赤シートをガチャガチャの景品にすること。ローソンが目指す街のホットステーションとしての地域貢献の役割も果たせるという算段だ。プレゼンの日、短い期間だったにも関わらず、学生たちはそのアイデアの試作品を作ってみせた。

赤いシートを審査員に配り、暖簾にあてて浮かぶ文字を見てもらう。ものを作ることに対してのハードルが低い、ということは、審査員の方々にとても魅力的で驚きだったようだ。発表では、顧客ターゲットとなる地域の学生人口なども踏まえた説明をし、数々の大学生たちと接してきた審査員たちをうならせた。

若者が見ている新しい視点

理屈が先行すると、純粋な意見を言うことは難しくなる。だからこそ、自分自身が面白い、と感じたことを大切に、それを周りに伝えることができる力をつけてもらい、強みとして育てていきたい、と先生は語る。産学公連携講座では、学生ならではのアイデアを期待されることも多いが、山田先生は、この授業では企業の方たちにも企画プロセスの重要性を感じてもらえたらと考えている。戦略、マーケティングなど従来のビジネスの思考の手順ではなく、あえて違う視点・異なる発想プロセスを持つ若者たちと触れていただき、企業側もその根本的な違いに気が付くきっかけとする。従来のビジネスのフレームが通用しづらい時代には、発想方法そのものを変えていく必要もあると考えているからだ。

デジタルマーケティングにおいての人材需要が増え、様々なことがデータで見ることのできるようになった昨今だが、それだけではわからないことがある。解決以前に「問いを立てる」人材の不足も指摘されている。「VUCAの時代と言われ、課題解決が困難な時代だからこそ、自ら問いを立てて解決していくような人材を育てていきたい。それが私のテーマです」と、先生は話した。