取組概要

2025年4Q集中期間に開講された「国内ショートプログラム(京都中小企業家同友会)」(科目代表者:南了太)では、国際文化学部 1名、メディア表現学部2名、デザイン学部1名の計4名の学生が受講をしました。

本授業は、企業や自治体が持つ課題やニーズをきちんと把握、整理し、解決するための商品企画・アイディアを提案することを目的としています。連携先の京都中小企業家同友会は1700名の会員があり、中小企業家が自主的に参加し、手作りの運営を心がけ、中小企業家のあらゆる要望に応えて活動するというのが特色の団体です。

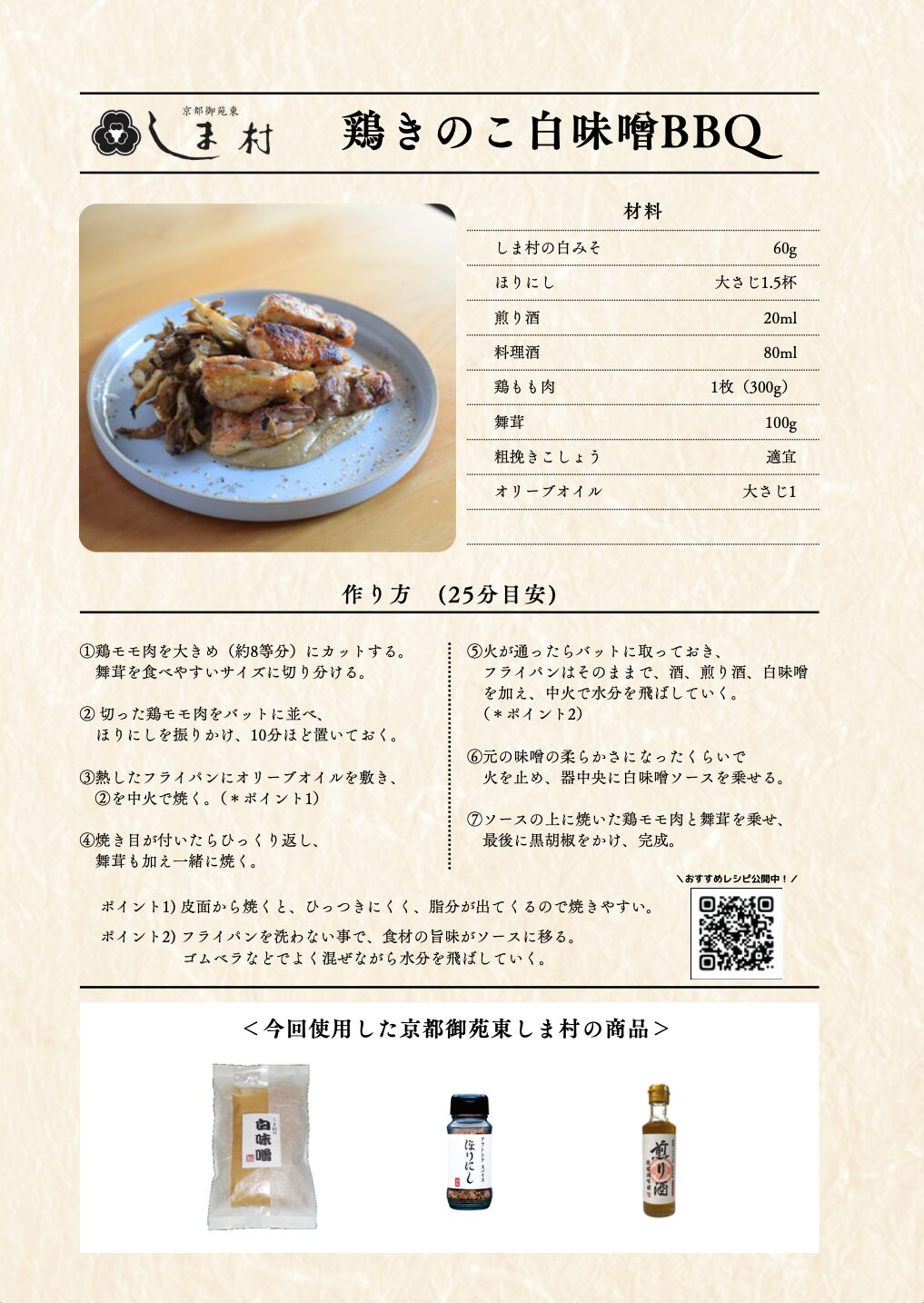

今年度は動画やゲーム制作を展開する音玻璃の會と、味噌の食品卸売業、食品小売業で多くの顧客をもつ株式会社しま村と連携をしました。

音玻璃の會からはPC用ゲーム 「大文字狂走曲〜邂逅〜(仮)」 のイメージイラストやイメージ音楽、サムネイル、マーケテイング調査。株式会社しま村からは商品をもっと売るためのブランディングがテーマでした。授業では、アートを使って社会問題や環境問題の解決のために働きかける活動・キャンペーンを指す「アート・アクティビズム」の視点を取りいれ、対面やオンラインで何度も企画、フィードバック、修正を繰り返し、提案書や制作物を作成しました。提案した製作物や企画は以下の通りです。

製作物・提案物の紹介

音玻璃の會向け

・視覚的インパクトの大きいという利点のあるオーディオビジュアライザーを用いた音源の映像化 (山本浩弥)

・ゲームをインストールする決め手の一つにサムネイルによる視覚的要素が大きいことから、京都を舞台にした高貴な紫色をイメージしたサムネイルの作成 (平井千聖)

・京都が舞台のこのゲームの特徴を生かしたいという思いから、現実世界とゲームを組み合わせた音源を提案。京都御所の砂利の音や出町柳の桝形商店街の様子、鴨川など計7箇所、34の音源を収集 (美安里香)

・韓国の留学生の出自を活かして韓国のインディーズゲームの市場規模、韓国留学生にゲーム内容の感想をアンケート調査 (SEOJIWON)

株式会社しまむら向け

・一人暮らしの学生に対して親が仕送りで購入することを想定したフリーズドライ/佃煮とみそ汁セットとレシピの提案 (山本浩弥)

・贈答用味噌の化粧品箱のパッケージデザイン (美安里香)

・贈答用味噌の化粧品箱のパッケージデザイン (美安里香)

・顧客満足度の向上、日常使いできるデザイン性、ブランドの認知度アップを目的とした「かばんになる紙袋」の提案 (平井千聖)

・韓国で京都味噌を韓国普及させることを目的にデジタルマーケティングの提案と、同社が製造する白みそとコチジャンを組み合わせたレシピ―をinstagramで紹介 (SEOJIWON)

上記のように様々な学部の学生から普段の学びを活かした企画提案や制作物が提示されました。

また、最終日には、左京区役所で京都中小企業家同友家会員6名、左京区役所職員3名に対して今回プロジェクトの成果を紹介しました。

受講生の感想

・とても協力的で、たくさん意見を言って下さったので、私自身とてもやりやすかったです。正直はじめはすごく不安でしたが、連携先の皆さんや共に授業をとった皆さん、先生のおかげで最後まで成し遂げられたと思います。一年生のうちからこの授業をとっていて良かったと思いました。他学部の先輩と関わる機会がほとんどなかったので、授業を通して関わることが出来たのも良かったです。

・「自分が作りたい作品を作る楽しさ」だけでなく、「他の人のアイディアを可視化できた時の楽しさ」を知ることができて、自分の中でかけがえのない体験となりました。今までこういった経験も人に見せられるような制作物の制作もほとんどしてこなかった僕に、ミーティングで毎回ヒントをくださったので、モチベーションを保ちながら2ヶ月近く集中して制作に参加することができました。ありがとうございます。自分で拾いきれるか不安になるくらいたくさんの学びを得られたので、これを糧にもっとさまざまな分野にも挑戦してみようと思います。

・今回の取り組みを通して、デザインの難しさと奥深さを改めて実感しました。サムネイル制作では、完成したゲームに合わせるのではなく、ゲームの内容や雰囲気を読み取り、一からイメージを形にする難しさに気づきました。また、講評のお時間などでゲーム概要だけでなく、参考にした作品や好みのテイストを伺うことの大切さも学びました。紙袋のデザインでは、「美味しい」「高級感」というブランドイメージを守りつつ、若い世代にも響く新しい魅力を加えることを意識しました。ブランドの良さを残しながらターゲットを少し広げることで、既存のデザインとは一味違うアプローチができたと思います。どちらのデザインも、思いやブランドの背景を深く理解したうえで、自分なりの工夫を加えることの大切さを学ぶ貴重な機会となりました。

・連携先と協力しながら依頼されたことをやり遂げるために何をすればいいのかをわかるようになったと思います。そして、レベルアップになるチャンスでもありました。本当にいい経験だと思います。これからもこういう機会があればいいなと思います。

1ケ月足らずの短いプロジェクトでしたが、受講生たちは自身の普段の学びの成果をもとに現状を把握し、他者とコミニケーションをとり、提案物・制作物を作製する経験ができました。

改めて関係者の皆様にお礼申し上げます。

(文責 南了太)