今回受講した金沢大学ティー・エル・オー(KUTLO)との「大学連携プログラム(金沢大学」(科目責任者 南了太)にて、私が学習・体験したことを報告します。

KUTLOは、金沢大学から生まれた知的財産の権利化・技術移転・知的財産を使用するベンチャーへのアシスト等々の、金沢大学の産学連携活動を支援する組織です。

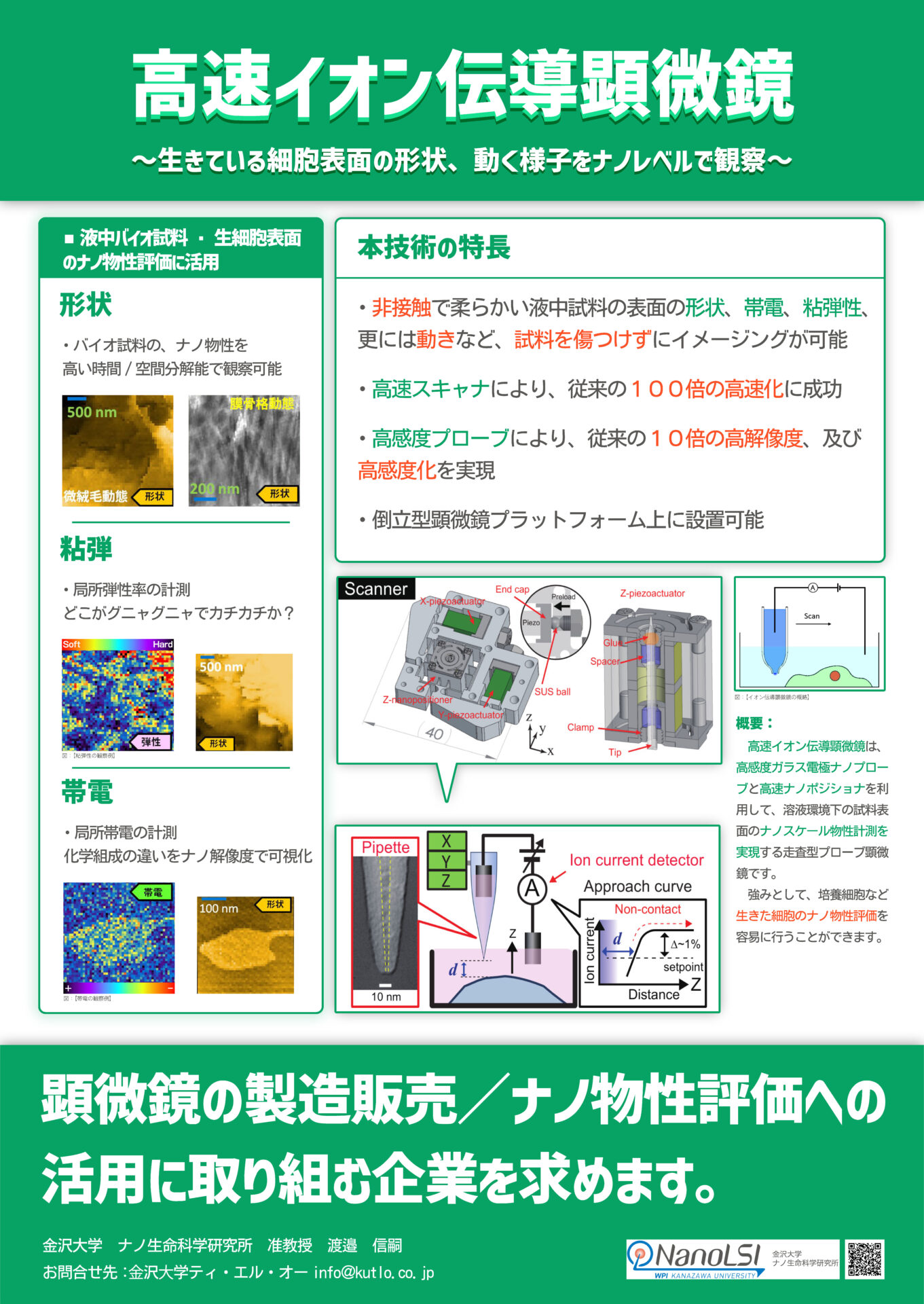

授業内容は、KUTLOが取り扱う理工・生物系分野の特許・シーズ情報の中から一つ選び、その特許を美大生、または若者としての目線から分かりやすくデザイン・表現するというものでした。私が選択したのは、“高速イオン伝導顕微鏡(SICM)”という、生きた細胞をナノレベルで観察できる顕微鏡の特許です。今回の課題は、この特許を初めて知った人物でも、簡単に魅力や特長を理解できるようなポスターと動作模型の制作でした。

まず、デザインするにあたって私自身がSICMについてある程度理解しておく必要があります。ポスター制作といっても以前から発明展示会で使用されていた物のリデザインですが、それでも、何を引き、何を加えるか、説明の順番や項目の表示サイズなど、特許内容を理解しておかなければ“重要な内容等”が意図せず零れ落ちてしまうかも知れません。

そうならない為にも、プログラムの1日目はSICMを理解することに努めました。KUTLOの中村副社長は、理工・生物学に疎い私でも理解できるよう丁寧に説明して下さり、さらに詳しい内容を知るための資料も提供していただいたためプログラムの初日でも、多くを理解することが出来たと思います。

この大学連携プログラムのなかで、私がもっとも不安だったのはこの“特許内容を理解する”という点でした。あまり理工系に自信が無いため、不安ながらも挑戦する気持ちで受講したのですが、KUTLOの方々や担当の先生が定期的な会議を開いて下さったり、質問に対し丁寧に返して下さったりなど、不安を忘れるほどに優しく寄り添っていただいたため、少しの疑問でも気楽に投げかけられる環境の中、あまり萎縮せずのびのびと課題に取り組めたと思います。

プログラムの2日目は、担当教員と金沢市内を巡り、その風土について学びました。

どことなく京都に似た雰囲気の街並みからは親しみを感じ、知らない土地ながらも安心感があったため爽やかな気持ちで調査ができていたと思います。

そして、ひがし茶屋街や金沢21世紀美術館、柳宗理記念デザイン研究所など、有名な観光スポットを回る中で、金沢は全体的に伝統を重んじつつも、未来の開拓に余念が無いように感じました。

というのも、前述した観光スポットの3つ全てに伝統産業が関係していました。そしてそれらは、「昔から形を変えず存在している物」ではなく、「今も形を変えながら続いているもの」でした。

工芸品に限らず、多くの人々が変わることを恐れずに、「ここから更により良くするためにはどうするべきか」を模索しているように私は感じました。

私は、京都精華大学で伝統工芸について学んだ時、それは「昔からあるから受け継がれてきた」のではなく、「未来に活かせる技術と考えがあるから受け継がれてきた」のだと知りました。京都と同じように金沢も伝統工芸文化を多く持つ土地です。先人たちの意思や知恵を受け継いできたからこそ、街全体が未来への模索を怠らず、様々な知見が生み出されているのだと理解しました。

プログラム3日目以降、関係者の方々とは基本的にオンライン会議での話し合いでした。その複数回あった会議や、メッセージでの相談の中で沢山のアドバイスや意見をくださり、そのお陰で、ポスターはあまり大幅な変更もなくスムーズに制作ができました。専門的な知識がない方でも簡単に理解ができるデザインに落とし込めたと思います。

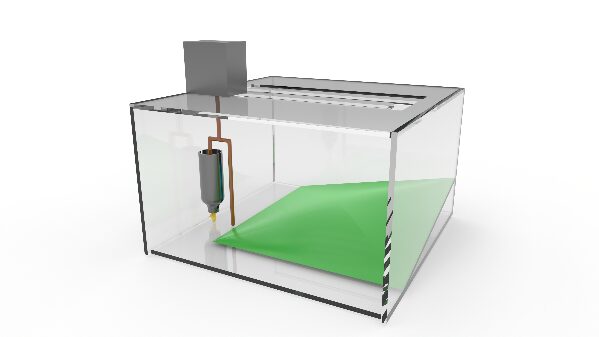

ポスター制作が終わり、本格的に動作模型の制作に移りました。SICMの特長をより具体的に理解するための模型づくりです。簡易的な造形で、大まかな理解を行える模型を目指し、3Dキャドを使ってデザインを始めました。

本来のSICMの造形からは大幅にデフォルメしたデザインですが、特長を伝える上で必要な要素をどう落とし込み、実際どう動作させるかに悩みました。

動作にSICMと差誤や問題がないか、KUTLOの方への相談を重ね、デザインを決めましたが、実際上手く動作するかは形になるまで分からないためとても不安でした。

また、実習授業で3Dキャドの使用は慣れていたのですが、プリンターの使い方を理解しきれておらず、大変苦戦しました。学部の教授や友人の力を借りてゆっくりとですが形にすることができ、至らない部分もありましたが完成させることができました。

今回、金沢大学との連携プログラムを受講したことで多くのことを学べたと思います。

デザインを依頼された時に発生する思いがけない苦労やあまり見えない悩みを体験できたことや、ものづくりの街とも言える金沢に行くことでデザインを学ぶ者として様々な知見を得ることが出来ました。

授業とはいえ、一人で依頼された物をデザインする責任感や緊張を経験できたことは、今後の大学生活に限らず、将来にとっても役立つ体験です。今回学んだことを忘れず、これからはより一層未来の開拓のため勤しんでいきたいです。

文責:デザイン学部 安養寺幸喜