2025年2Q集中(7月~9月)に実施した「大学連携プログラム(京都大学)」(科目代表者:南了太)は、京都大学と連携を図り、最先端の技術に対してアート・デザイン・文系視点でアイディアを提案・表現する授業です。

現在、2030年までにSDGs の達成が求められています。その中でも環境問題の対応は喫緊の課題です。3年目となる本プログラムでは、これまでと同様に京都大学大学院工学研究科の沼田圭司研究室と連携を図り、二酸化炭素の削減や空気の資源化に関するワークショップを通じて、SDGsの目標達成に寄与できる提案を行うことを目標としました。

具体的には、座学と実践(フィールドワーク・制作)を組み合わせて、最先端の科学技術の課題やニーズをきちんと把握、整理し、解決するためのアイディアを提案し、さらに大学での学びを実社会の現場に応用することでキャリア意識の向上のみならず、普段接点のない理系分野との連携も目指しました。特に「アート・アクティビズム」(アートを使って社会問題や環境問題の解決のために働きかける活動・キャンペーン)の視点を導入し、プログラムを実施しました。さらに今年度は京都産業大学の寺地徹ゼミからもセミ生の参加があり、京都大学と京都産業大学、京都精華大学の連携による実践プログラムが実現しました。

受講者は8名(4年1名、3年3名、2年4名)で、日本画、洋画、キャラクターデザイン、イメージ表現、イラスト、デジタルクリエーションなどを専攻とする学部学年を越えた様々な学生の参加がありました。

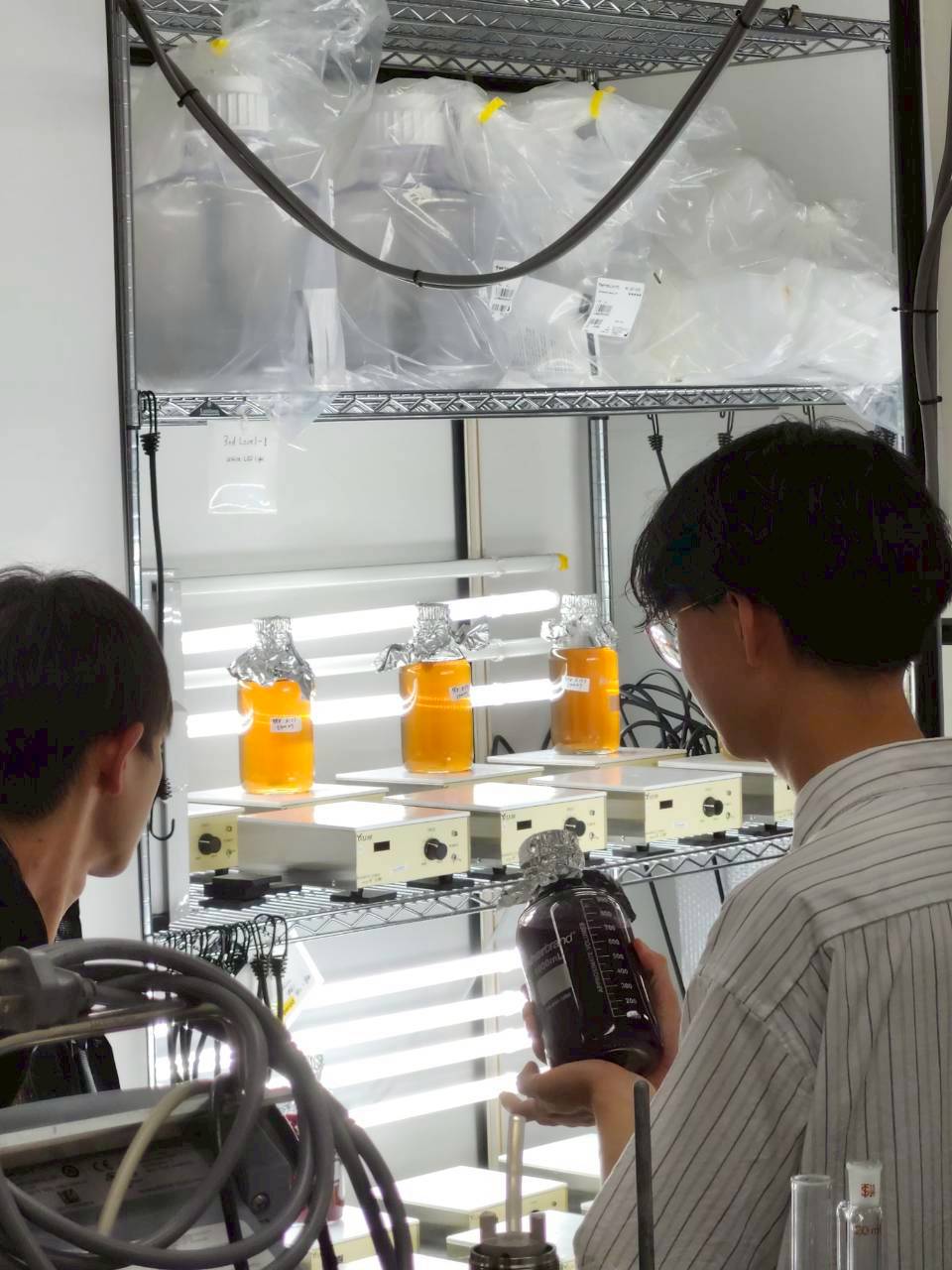

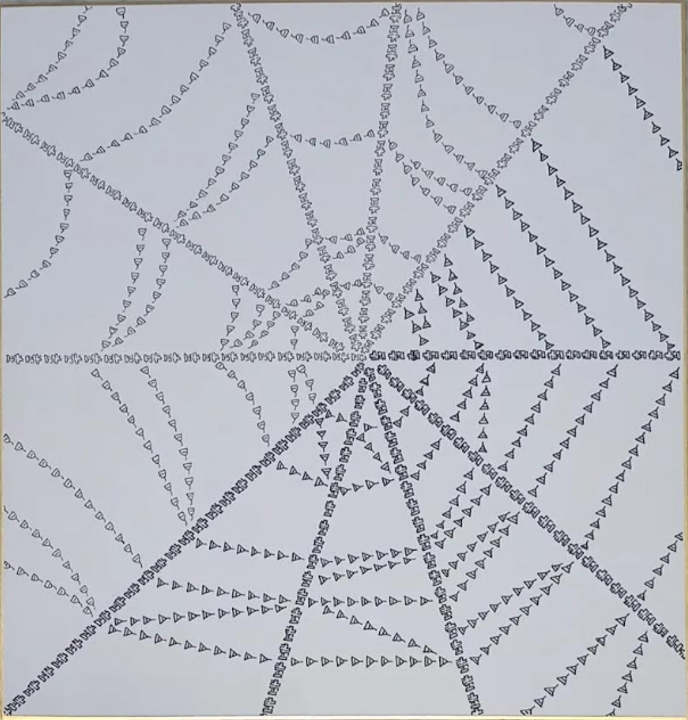

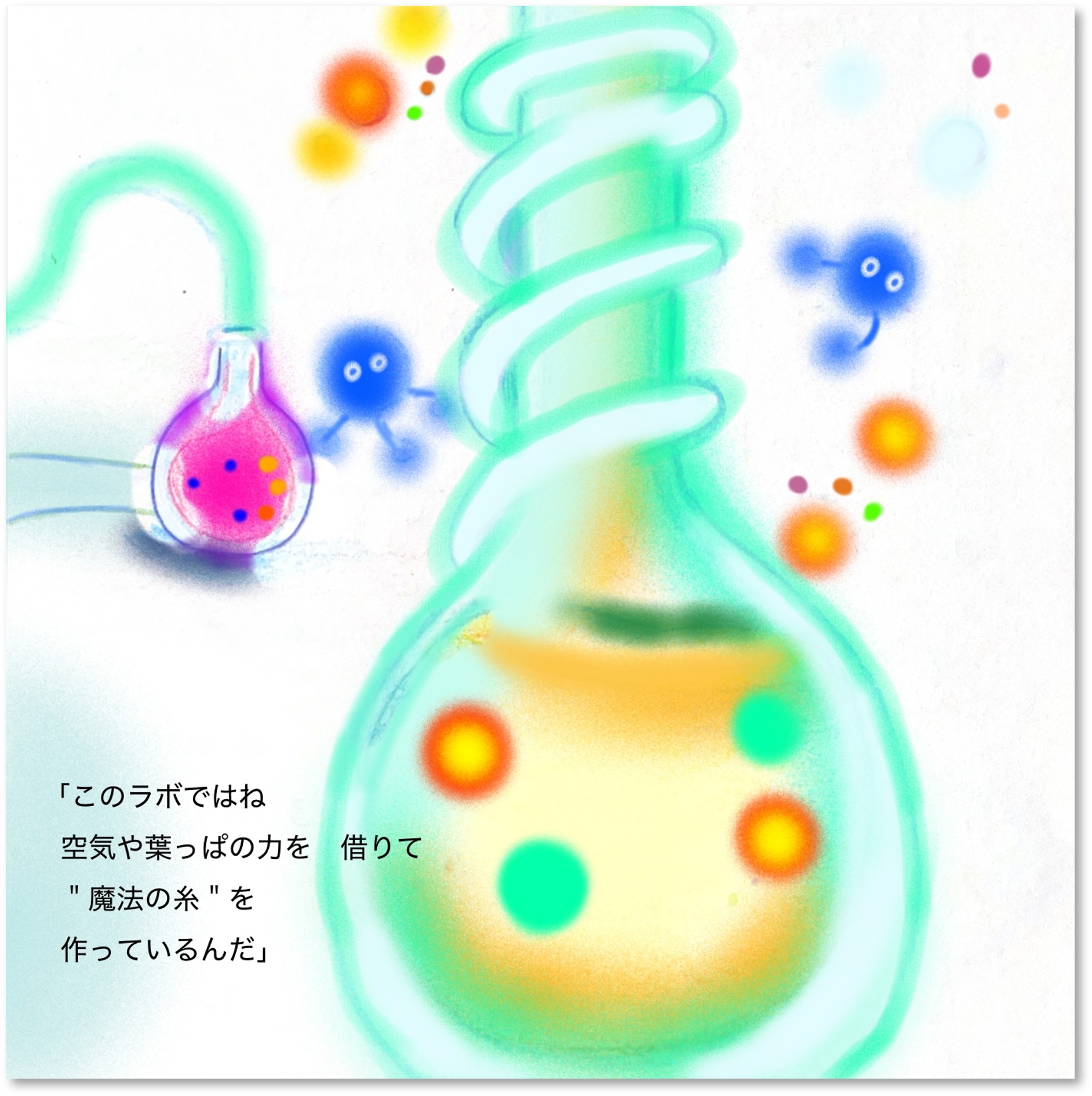

先ず、インプットの段階では、京都大学桂キャンパスへの見学をはじめ、沼田圭司先生(京都大学)からの研究紹介、児玉廉先生(issue design)から脱炭素のワークショップ、白井哲哉先生(京都大学)からELSI(ethical, legal and social issues)や研究広報について学び、1か月間普段接点のない理工系分野の知識を学ぶ機会を得ました。また、アウトプット段階では、自身が得た科学技術の知見をもとに様々な英術表現をしました。

受講生からは、

・現代の社会においては「研究者=自分の分野だけで完結する人」ではなく、「社会とつながる専門家」という立場が求められている。科学や研究の力を最大限に活かすためには、誰が相手でも分かりやすく伝える力や、多様な人と対話できる柔軟さがとても大切だと今回強く感じました。

・どんどん新しい技術や技法、知識に挑んでいった方が良いと考えました。何故なら普段学校で行っている作品製作とは違う形の作品形態に挑戦し、自身が成長できていると感じたからです。例えば、私は普段イラストの一枚絵やキャラクターを製作しているのですが今回は初めて3DCGアニメーションに挑戦しました。この授業を通して、将来はゲームの3DCGのエンバイロメントデザイナーになりたいと考えるようになりました。

・授業の一環として普段縁のない分野である科学技術にも触れることができました。京都大学の先生から直接お話を伺ったり、普段では絶対に訪れることのできない研究室を見学させていただいたりしたことは、非常に貴重で刺激的な経験でした。実験に使われている機材や培養のプロセスを間近で見ることは新鮮で、自分の作品制作とは異なるアプローチで世界を探求している研究者の姿勢に強く感銘を受けました。

・大学連携プログラムを受講したことで、他学部・他学年の方々と交流できたことにより、発想力の豊かさに刺激を受けました。同じ授業内容を履修しているはずなのに、人によって見え方が異なっていて、作品を共有する時間がとても面白かったです。

・京都大学への訪問や沼田先生の講義を通じて、地球や人にやさしい高分子材料の研究がどのように進められているのかを知り、理系分野への関心を大きく広げることができました。研究内容そのものだけでなく、それを社会にどう伝え、どう活かしていくのかという視点を学べたことも大きな成果でした。研究者の説明責任や社会との対話の重要性について考えることは、今後私自身が作品を発表する際にも大いに役立つと感じました。

・次年度受講を検討する学生へのアドバイスとしては、自分の武器となる作風を1つでも見つけて作品製作に取り組み、なぜその作品をつくったのかをすべて自分で説明できるように事前準備を心がけることが大切ということです。また、他学部・他学年の学生や他学生、先生方の意見はとても参考になるので、周りの意見を聞き入れて作品をブラッシュアップしていくと素敵な作品が仕上がると思います。

・元々、私は科学技術やSDGsはデザインや芸術とは直接関わりのない分野だと思っていました。しかし、今回の授業を通して、むしろその逆であり、研究の内容を専門外の人々に伝えて理解を深めてもらうために芸術やデザインが重要な役割を果たすことを実感しました。

・芸術と科学という分野の違いを超えて、伝える力の重要性は共通しているのだと実感しました。この授業を通して得られた経験は、単に新しい知識を得るだけではなく、異なる分野と対話し、その価値を理解する姿勢を養うものだと思います。社会の仕組みや科学研究の現場を直接知ることで、学問や自分の活動の位置づけを新しい角度から見直すことができる授業なので、ぜひ積極的に参加してほしいと感じます。

・今回の京都大学との連携は、単に異分野の知識に触れるというだけでなく、デザイナーとしてどうあるべきかを考える一因となった。一連の講義や研究室見学、そして最終成果発表会を通して、デザイナーは単なる「表現者」ではなく、それらをどう社会に伝えるのかという「伝播者」であると考えた。講義で学んだ「アート・アクティビズム」という言葉は、まさにその指針を示していた。アートやデザインを用いて社会問題や環境問題の解決のために働きかけるという考え方は、デザイナーがSDGsやカーボンニュートラルといった壮大なテーマに対して、どのように貢献できるかという問いへの一つの答えだと感じた。

・この講義では、科学と芸術のコンビネーションを作り出すことが出来た。座学や桂キャンパスでの見学などを通して、科学への見解を深め、それを自分が持つ技法で表現するのだ。そのツールとして芸術が効果的であることから、趣味として続ける以外にも伝えるためのツールを使いこなせる能力を伸ばせるのだと気付いた。

本学は「表現で世界を変える大学」をうたっています。今後も京都大学と京都精華大学、さらに京都市内の大学が連携し「アート・アクティビズム」の観点から科学技術に対して、様々な表現をしていきたいと思います。

(文責:南了太)